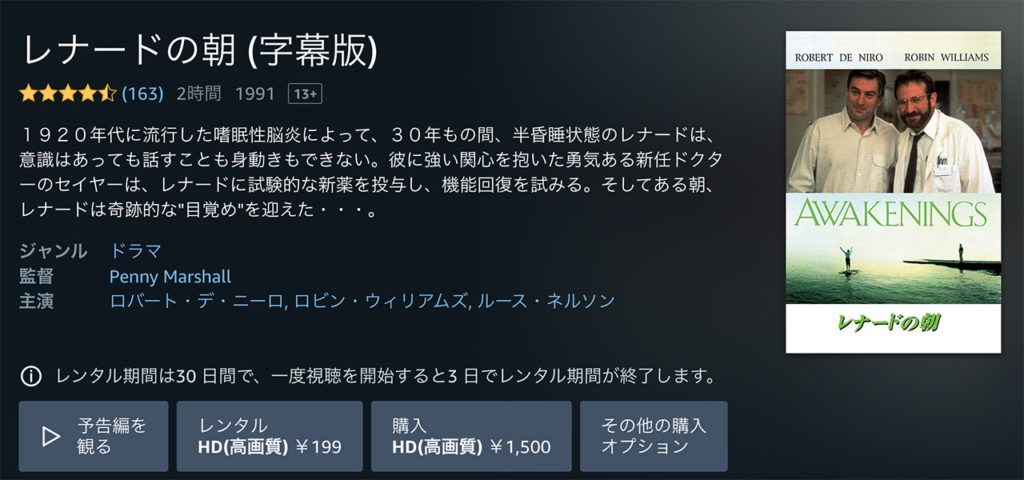

デ・ニーロとロビン・ウィリアムズ

1990年、ロバート・デ・ニーロとロビン・ウィリアムズの競演によるアメリカ映画。実話である原作があり、映画はそれを脚色したフィクション。

とてもいい映画である。最後まで感動させられっぱなしなのである。脚本がいいのか、テンポがよく全然途中でダレたりしない。脚本も編集もすごいのだけど、何より圧巻なのは役者陣だと思う。特に主役のロバート・デ・ニーロ(レナード)の演技はすごい。

僕には脳に障害を持っているが、車椅子で一生懸命に生きている友人がいる。彼と一緒に居ると、脳障害の大変さをまざまざと知らされる。自分の意志に反して、末端がちゃんと動かないもどかしさや、いらだち…。

発作時のデ・ニーロの演技は両手、両足の関節の動き、舌がちゃんと動かない状態など、本当にリアルだ。

印象的なのは、小さな出来事に触れたときのレナードの笑顔だ。ゆっくりこっちに目を向け、嬉しそうに笑うレナード。小さな出来事を、精いっぱいの幸せとして受け止めている人間の姿に感動する。

長い眠りから冷めた朝

物語中盤で、長き眠りから目覚めたレナードが、自分自身を確認し驚く場面がある。30年も嗜眠性脳炎で寝ていた(死んでいた?)のだから、当然の話である。自分がもし、同じ立場で気が付けば30年後のオッサンになっていたとしたら、もっと絶望しただろうと思う。

この映画でのもうひとつの大きなテーマはここにあるのかも…と思った。しかし、レナードは少年の心のまま、老いてしまった悲しみよりも今を生きていることの歓びを感じていた。それは後から目覚めた他の患者も同様だと思う。だからこそ、あのダンスホールでのシーンが本当に喜びにあふれたシーンに映る。

レナードをはじめとした患者たちもすごいが、セイヤー医師の助手であるエレノア看護婦や、その他の看護人たちの演技も素晴らしい。看護婦、看護師はもちろん、食堂のレジのおばちゃんや、掃除のおじいちゃんまで、みんな優しさにあふれている。

特に、レナードに使った新薬を他の患者にも使用するために、看護婦たちが自分の小切手を持って置いていくシーンは大好きだ。

単に仕事として医療の現場に居るのではなく、人としての優しさを持って接する。そんな理想ともいえる医療チームを表現しているのは、もちろんロビン・ウィリアムス(セイヤー医師)。人と接することが苦手な彼が、患者と向かい合って以来、必死にできることを探す。そんな医師(ロビン・ウィリアムス)と患者(デ・ニーロ)のコントラストが、この映画を支えている。

そもそも研究者志望で、臨床は苦手だったセイヤー医師が、この事件をきっかけに生涯、患者と接したという最後のテロップまでもさえ、泣かせる物語だ。

- 監督:ペニー・マーシャル

- 原作:オリヴァー・サックス

- 出演者 :ロバート・デ・ニーロ/ロビン・ウィリアムズ

- 音楽:ランディ・ニューマン

- 日本公開日:1991年4月5日

- ウィキペディアで見る