ルパン三世

そういう意味では、日本映画のエンタティメントとしては限界かもしれないよね。よくやった。けどルパン三世の設定がうまくいっている以上、これってハリウッドに持っていけば、もっと面白い映画になったのかもしれない(そもそもアルセール・ルパンの孫が日本人ってのが無理があるし)。あ、でもエンディングのかっこよさはタランティーノみたいでかっこいい。それで全部許す。

映画レビュー

映画レビュー

そういう意味では、日本映画のエンタティメントとしては限界かもしれないよね。よくやった。けどルパン三世の設定がうまくいっている以上、これってハリウッドに持っていけば、もっと面白い映画になったのかもしれない(そもそもアルセール・ルパンの孫が日本人ってのが無理があるし)。あ、でもエンディングのかっこよさはタランティーノみたいでかっこいい。それで全部許す。

映画レビュー

映画レビュー

作品的には、見た瞬間から「低予算映画」というカテゴリで観てしまっているので(僕が)、100点満点でいえば50点が「低予算映画」の最高得点だと思うのですが、この映画では48点くらいの素晴らしい青春映画。

小説

小説

小説新潮の発売日の11月22日は、雨で、ぐしょぐしょになりながら本屋に足を運び、帰りのドトールで僕の名前を作品名が見当たらなかった悔しい想いは、ずっと忘れないでしょう。

映画レビュー

映画レビュー

2004年の三池崇史監督、宮藤官九郎脚本の日本映画。主演は哀川翔。さえない小学校教諭がゼブラーマンに変身する。途中で出てくる、鈴木京香演じるゼブラナースがいい!この当時、鈴木京香はまだ30代半ばだと思われるが、すでに熟女の貫録(笑)かなりエロエロで目が釘付けになった。

ライブ

ライブ

もうね、何がすごいって「音楽」なんですね。…と書いても何も伝わりませんね。すみません(笑)。えっと中学時代から音楽に熱狂し、大学になってからバンドを結成してライブハウスに出まくっていた僕にとって、ひとつのバンドに8回もライブハウスに足を運ぶって事はありませんでした。まじで。

映画レビュー

映画レビュー

この映画を観ていて、いい意味で監督は、日本の漫画の影響を受けているのではないかと思った。古くはアパッチ野球軍や、巨人の星、タイガーマスク、アストロ球団。サインはVと柔道一直線。ドカベンの殿馬と岩鬼。そしてドラゴンボールとキャプテン翼。魔球や必殺技で育ってきた僕らだから、よくわかる。

doTERRA

doTERRA

考えてみてください。ひとつのエッセンシャルオイルが、単なるリラクゼーションから、医療になるのであれば、関わる人々はアプローチを帰るべきなのではないでしょうか。なぜなら、それが多くの人々を救い、幸福に導ける可能性があるからです。

料理

料理

手作り餃子は、皮を作る工程がで一番楽しい、みんなで皮を作り、妻が具を詰めていきます。なんだかんだと色々話をしながらワイワイ作っていくこと。これが手作り餃子の醍醐味なんですよ。さらに餃子を作りながら一杯やるのも楽しいです(むしろ必須w)。

映画レビュー

映画レビュー

物語のクライマックス、第二次世界大戦宣戦布告の演説。ジョージ6世は、向かい合ったローグの顔を見ながら、安心して演説をする。ローグは、オーケストラの指揮者のように、国王を見つめている。ふたりの強い絆を感じ、胸が熱くなり、国王の演説に集中してしまう。

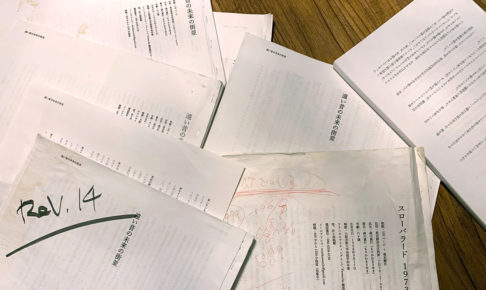

ブログ

ブログ

現在僕は数年のブランクがあったこともあり、自分自身がポンコツであることを十分に理解している。だから、このブログもゼロからドメインを取得してゼロから、色々な体験をしている。かつて、ちょっとだけあった自分自身の「栄光」的なものは、ここでは何の役にも立たない。でも、そのことは自分では「落ちぶれた」とは思っていない。…というか実際に落ちぶれているわけですが(笑)、落ちぶれていることを嘆いたりはしていない。

映画レビュー

映画レビュー

ベン(ダスティン・ホフマン)とエレーナ(キャサリン・ロス)の恋愛映画…というテーマなのだろうけど、肝心のこの二人の恋愛が描かれていないように思う。伝説の花嫁強奪というラストシーンがあり、常識で考えれば、そんな状況はありえないわけで、そのありえない行動にふたりが突き進んでいくための理由が見当たらないのである。

日々の出来事

日々の出来事

実はこの展示会で一番すごかったのは、このあたりから細野さんが書いていたノート。このあたりを撮影したかったのだけど、手書きのノートだけは撮影禁止で残念。授業中(?)も自宅でも思っていたことをノートに書きまくるのは、僕と同じでちょっと嬉しかったです。さらにマンガもノートに書いているのは僕と同じで、驚き。

ライブ

ライブ

この当時で、76歳だったポール。僕よりも16歳も年上なのに、腰を振って踊って見せたり、二階のピアノのブースまで軽やかにぴょんぴょん上がって行くのです。僕なんか地下鉄の階段は手すりを使わないと降りれないのに…(笑)

映画レビュー

映画レビュー

なんだ…俺ってABBA好きだったんかい…って自問自答してしまう。映画そのもののストーリーは、おバカなハッピーエンドでまとまり、ラストのラストまで楽しめるようになっている。

映画レビュー

映画レビュー

単に仕事として医療の現場に居るのではなく、人としての優しさを持って接する。そんな理想ともいえる医療チームを表現しているのは、もちろんロビン・ウィリアムス(セイヤー医師)。人と接することが苦手な彼が、患者と向かい合って以来、必死にできることを探す。そんな医師(ロビン・ウィリアムス)と患者(デ・ニーロ)のコントラストが、この映画を支えている。